- #29400 [georgefwy1977], 14-05-26 15:22

- #29399 [georgefwy1977], 14-05-26 15:07

SVIATOSLAV RICHTER

RACHMANINOV: PIANO CONCERTO NO.2 IN C MINOR 6 PRELUDES [LP-VINYL]

SIDE A:

RACHMANINOV: PIANO CONCERTO NO.2 IN C MINOR OP.18

01. SATZ: MODERATO

02. SATZ: ADAGIO SOSTENUTO

SIDE B:

03. SATZ: ALLEGRO SCHERZANDO

SAVIATOSLAV RICHTER, PIANO

SINFONIE-ORCHESTER DER NATIONALEN PHILHAMONIE WARCHAU, STANISLAW WISTOCKI

6 PRELUDES

NR. 12 C-DUR OP.32 NR.1 ● NR. 13 B-MOLL OP.32 NR. 2

NR. 3 B-DUR OP.23 NR.2 ● NR. 5 D-MOLL OP.23 NR. 4

NR. 6 G-DUR OP.23 NR.5 ● NR. 8 C-MOLL OP.23 NR. 7

SVIATOSLAV RICHTER

RACHMANINOV: PIANO CONCERTO NO.2 IN C MINOR 6 PRELUDES

DGG立體聲大禾花、企鵝唱片指南三星推薦名盤。20世紀最偉大鋼琴家之一SVIATOSLAV RICHTER (李希特) 演奏拉赫瑪尼諾夫第二鋼琴協奏曲及前奏曲。李希特首次引起西方世界的注意是通過50年代的錄音,直到1960年,他才被允許到美國進行巡迴演出,結果一舉造成了轟動,他在卡內基音樂廳開的多場音樂會,場場爆滿。本碟是他在出發前往美國前一年收錄,即1959年。當年44歲,正值在他高峰期,大師風範,真藏名盤。

AV Magazine (15/1/2010) Author: Mak Kiaus

完美復刻 Rachmaninov – Piano Concerto No.2 in C minor / 6 Preludes

Clearaudio將DGG的Sviatoslav Richter (李斯特) 於1959年演奏拉赫曼尼諾夫《鋼琴協奏曲第二號》重刻再出發燒版黑膠唱片,採用的方針完全是完整度最高的「完美復刻」製作,180克黑膠壓片,大禾花圓形蛋黃色圓心標記,再加上德文的封底解說,只是在封底的左下方加上Clearaudio嘜頭和電腦條碼,如果無經過老黑膠洗禮的發燒友,有機會誤以為是老唱片新品都唔出奇。

毫無疑問,Clearaudio選材精闢獨到,黑膠唱片的出版款式以至時間表都無規定,所以要keep齊唔會花太多銀兩,反而幾時有新品見售就真係考起。不過 CNA Music Limited作為香港區代理商,向來致誠為發燒友服務,所以都不難求得又靚聲又罕有的心頭好。

說回來,本錄音屬於DGG立體聲大禾花,企鵝唱片指南三星推薦名盤。有20世紀最偉大鋼琴家之稱的Sviatoslav Richter (李斯特) 在50年代開始引起西方世界的注意,他在1960年才被允許到美國進行巡迴演出,結果轟動整個古典樂壇,他在Carnegie Hall開的多場音樂會,場場爆滿。本錄音足他在出發前往美國前一年收錄,即1959年。當年44歲,正值他事業的高峰期大師風範錄音,璀璨奪目的完美性凝重感強烈,氣勢廣大宏博,盡顯出俄羅斯音樂精髓,極具皇者的氣派。另一面收錄的獨奏6首前奏曲,氣氛陰鬱而充滿震撼張力,鋼琴聲結像力真實得令人驚為天人。珍品錄音名盤天碟級重刻再現,筆者無累推薦。

HI FI REVIEW (1/1/2010) Author: 劉志剛

Long Live Long Play!

先講今回唯一的古典碟:Clearaudio再版DGG的李赫特(Sviatoslav Richter)演奏拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲 (Wislocki指揮華沙國家愛樂).加獨奏六首前奏曲.這個鋼協錄音我自問聽得很熟,但就從未這麼absorbed過。那份陰鬱。那低調的bitter-sweet,為何比別人的「把心掛在袖口上」還吸引人呢?是Richter的牽引力。這牽引力大概是有賴他的音色與造句法(講了等於沒有講過),和「異人的功力」(這雖含糊,倒直指事情的核心)。如果波蘭樂團的造句有感情一點,那就更好了。無論如何這是一個必聽的演出記錄。同碟的solo在演奏的音樂格調上反而外向些,沒鋼協的那股深藏不露。

Clearaudio的黑膠碟,大多在低頻方面略輕,本碟多少也有這傾向,不要緊,LP迷藉調校自家器材,總能取得自己喜好的平衡度。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=138076

最後修改時間: 2014-05-26 15:08:29 - #29398 [georgefwy1977], 14-05-26 15:03

Monika Teepe, Soprano & Klaus Jackle, Guitar

Schubert: Night and Dreams (180g LP) [LP-VINYL]

FRANZ SCHUBERT舒伯特 : Nacht & Traume 夜與夢

Klaus Jackle與Ekard Lind和Mathias Seidel同在薩爾茲堡莫札特大學學習吉他,其後他跟隨Pepe Romero學習,及後他順利地也成為Pepe Romero的獨奏者。他發布了17張 CD和與不同的出版者合作許多樂譜編輯,是國際著名之吉他演奏家。德國女高音Monika Teepe 唱出獨有之氣味,與吉他大師Klaus Jackle合作得天衣無?。錄音師是頂頂大名之Heinz Wildhagen,他是Deutsche Grammophon專用錄音師,DG黃金時期出品大部分出自其手,Clearaudio AAA錄音,完全類比聲音製作。

HI FI REVIEW (1/10/2008) Author: 劉志剛

最新五款Clearaudio LP … 5/5

Clearaudio LP 往往今人直接聯想到DGG復刻盤。這個關連的「中間人」,是錄音師Heinz Wildhagen。

1951年,德國有唱片公司開始生產LP當然是DGG啦。由那年起,Wildhagen便在DGG任職錄音師,直至 1982年離開。

在Ciearaudio的Peter Suchy游說下,Wildhagen在 2004年加盟Ciearaudio唱片部。同年,Ciearaudio即得到 DGG同意,前者可使用DGG的original analog母帶去進行 LP復刻工程!

Ciearaudio開始印LP已是上世紀八零年代中,是「遲」;但以「站在巨人的肩膀上」做起步點,亦非壞事。他們精心改裝一台Neumann VMS 80(母盤cutting machine),是該公司LP好聲的「公開的秘密」。做母盤的 Laquers,則從日本進口最佳材料。不過Peter Suchy承認,Clearaudio LP去到真正頂級水平,是自Heinz Wildhagen加盟之後。

由於其工作資歷,Wildhagen親自主理的和「當時在場」的DGG錄音超過三千個項目(三十一年間走遍世界各地工作)。因此Suchy與Wildhagen共同挑選的DG錄音(出「再版LP」)首重視「靚聲」,倘若Wildhagen有份參與的製作又優先考慮。基於Wildhagen的第一身經驗(多少會記得當年的「現場聲」),Suchy在聆聽test pressing時十分重視 Wildhagen的意見。事實上,Wildhagen己多次「退了又退」不同的test pressing,製版技師要重頭做過,直至 Wildhaqen滿意。

Suchy:「除了Wildhaqen本人,誰更有資格去說 Wildhaqen做的錄音的remasters聲音準不準確?!其他人缺乏這個 "真實、原本的聲音"的認知,他們只能說『我喜歡/我不喜歡』!」

部份Clearaudio LP的remastering工作,由經驗豐富的 wilfried Zahn負責。

舒伯特的夜與夢

Moniko Teepe(女高音),Klaus Jackle(結他)

錄一隻用結他伴奏舒伯特藝術歌曲的唱片,一直是 Heinz Wildhagen的心願。這個願望終於實現了。他是這個 08年1月製作的錄音師。地點跟上述Meditation大碟一樣。

在舒伯特在世的時代,結他是流行的伴奏樂器。跟用鋼琴伴奏比較,結他的清澈透明聲音,帶來鋼琴沒有的輕盈和快活特質。

舒伯特有八百餘首歌,Wildhagen挑選了當中十八首最宜用女高音唱、結他伴奏的,有些是舒伯特自己做的guitar arrangement,另一些則是本碟的結他手Jackle做的編譜。

結他手Klaus Jackle肆業於薩爾茨堡莫扎特音樂院,之後跟Pepe Romeo深造,得Pepe賞識,邀他與Los Romeros結他四重奏團一起巡迴。在Julian Bream、Elliot Fisk和Wolfgang Lendle主持的結他大師班,Jackle都被選中,作為被指導的對象,逐得以向名家請益。他獲得的獎項包括保加利亞第五屆國際結他比賽(1998),Wolfgang von Eschenbas藝術獎(德國)和Lilli Lehamann獎章(奧地利)。目前他的唱片目錄己包括17款CD。

而大碟標題《夜與夢》則是Jackle與女高音Teepe共同構想的,大概他倆想表達一份浪漫,當中蘊含微妙的情感,和形而上的神秘。

來想像這樣一個故事,關於漫漫長夜,夜裏有種美、幻想、熱情、恐懼、神秘與驚奇。

一開始,一個旅人,他厭倦了日常的營役,嚮往大自然的神奇(Der Musensohn;Im Abendrot)。日落餘暉在沙上照出最可愛的色彩。但在日落後,薄暮罩著大地,一份不確知的不安出現了(Die Stadt)。當月亮升起 (Nacht und Traume;An den Mond),星兒在夜空閃爍,漆黑環境令人浮想翩翩,又有點恐懼 (Des Madchens Klage;Der Zwerg)。半睡半醒之間,夢到些古靈精怪的物種 (Tauschung, Der Geistertanz)。又有懷舊、有歡樂 (Dass sie hier gewesen)。有愛的宣示 (An die Laute;Standchen)。

曙光初現,睡醒一覺 (Morgenlied),旅人從夢境返回現實。

女高音 Monika Teepe年紀尚輕,已在維也納 Festwochen演出過,常駐國立歌劇院,唱過Sieglinde、Elisabetta、Tatjana、Donna Elvira等吃重角色。唱獨唱會時,又能收細音量。演譯藝術歌曲範疇廣泛,由文藝復興時代到廿一世紀新寫的作品,她都能唱。曾為WDR、SWR、NDR和BR等電台錄音。在本碟十八首藝術歌曲,Teepe用偏輕的聲線,著重詮釋歌詞中的喜怒哀樂與惶恐,表情豐富。

錄音走「高清」忠實路線,人聲、結他聲左右分明,不是《火鳥》式發燒,但舒伯特自有知音賞。

用結他伴舒伯特藝術歌曲不是稀奇事,Saraphim在 1980年出版過一張LP,演出者是男高音Peter Schreier和奧地利結他手(兼編譜人)Konrad Ragossing。該碟 不用說己絕跡多年,所以,若你想要一隻女聲/結他伴奏的舒伯特,買本碟吧。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=LP%2083047

最後修改時間: 2014-05-26 15:03:57 -

- #29397 [georgefwy1977], 14-05-26 15:00

MINKOWSKI

RAMEAU: UNE SYMPHONIE IMAGINAIRE (180g LP) [LP-VINYL]

Selecting from Rameau's fascinating orchestral and ballet music, Marc Minkowski creats an imaginary symphony with irresistible dance rhythms, ingenious harmonies and innovation orchestration. Une symphonie imaginaire is Minkowski’s own collection of 17 orchestral pieces from 11 of Rameau’s operas, compiled into a dramatic cycle that represents both the world of French Baroque dance music and the origins of French symphonic music , also with his Musiciens du Louvre, have received numerous critics prizes including two Diapasons d or and the Record Academy Prize of Tokyo

音響技術 (1/8/2007) Author: Simon

色彩絢爛的巴羅克管弦樂專輯 Rameau / une symphonie imaginaire / Les Musiciens du Louvre / Narc Minkowski

聽古典音樂,大多是從巴羅克音樂開始。巴羅克音樂那種對比分明和富有戲劇性的華麗音樂曲式,生動而又活潑,聽來另有一種鮮活躍動的感受。這張ARCHlV Produktion出版,由法國著名指揮家明考斯基(Marc Minkowski)指揮其一手創立的羅浮音樂家合奏 (Les Musiciens du Louvre),演繹拉莫(Jean-Philippe Rameau, 1683-1764)的《虛擬的交響樂》 (une symphonie imaginaire),是一張近年少見的精彩巴羅克音樂作品。拉莫與音樂之父巴哈(J,S,Bach)同期,在音樂史上有崇高的地位。他確立了古典和聲的基本原則,強調音樂對自然的描繪能力,另一方面又重視分析和邏輯而獲得精緻的組織體裁。他所著的「和聲學」一書更是音樂史的經典。他既是一位出色的音樂家,也是一位著名的學者。

交響樂曲的出現,要到海頓(J, Haydn)才被確定形式與內容。拉莫雖有大量作品,但當其時交響樂的曲式仍末出現。明考斯基是精研拉莫的專家,他巧妙的從拉莫的歌劇和芭蕾舞劇中抽出他認為精采的管絃樂片段,匯編成了這齣精彩的《虛擬的交響樂》。整部樂曲以Zais序曲做引子,接下來16段不同的舞曲、間奏曲和各種不同的曲式穿插其中。我們除了可以領略到拉莫作品獨特的分析理性之外,更可感受到其浪漫優雅,和富有熱情的風格。明考斯基的演繹是扣人心弦,在雄壯處有如萬馬奔騰,樂隊強奏排山倒海;輕妙處宛委飄渺,又引人遐思,使到樂隊散發出音樂深處最美妙的訊息。ARCHlV Produktion的錄音不用多講,巴羅克音樂更是其強項。音色瑰麗豐滿,色彩絢爛。LP版本更把這些優點發揮得淋漓盡致。這是一張魅力逼人的管弦樂專輯,而且發行數量不多,古典樂迷絕對不容錯過。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=2894776320

最後修改時間: 2014-05-26 15:00:38 - #29396 [georgefwy1977], 14-05-26 14:56

Giacomo Puccini (1858-1924)La Boheme (Act I)Libretto: Giuseppe Giacosa & Luigi Illica (after Henry Murger)

1.Duet (Mimi/Rodolfo): “O soave fanciulla" - [4'10]

Gaetano Donizetti (1797-1848)Lucia di Lammermoor (Part I)Libretto: Salvatore Cammarano (after Sir Walter Scott)

2.No. 4 Scene and Duet (Lucia/Edgardo): “Lucia, perdona" - “Sulla tomba che rinserra" - [12'40]

Giuseppe Verdi (1813-1901)Rigoletto (Act I)Libretto: Francesco Maria Piave

3.No. 5 Scene and Duet (Gilda/Duca): “Giovanna, ho dei rimorsi" - “E il sol dell'anima" - [8'19]with Nadine Weissmann, Giovanna · Nicola Luisotti, Ceprano, Borsa

Charles Gounod (1818-1893)Romeo et Juliette (Act IV, Scene 1)Libretto: Jules Barbier & Michel Carre

4.No. 14 Duet (Juliette/Romeo): “Va! Je t'ai pardonne" - “Nuit d'hymenee" - [13'23]

Georges Bizet (1838-1875)Les Pecheurs de perles (Act II)The Pearl Fishers · Die PerlenfischerLibretto: Michel Carre & Eugene Cormon

5.No. 8 Chanson: “De mon amie" - No. 9 Duet (Leila/Nadir): “Leila! Leila!" / “Dieu puissant, le voila!" - [9'00]

Jules Massenet (1842-1912)Manon (Act III, Scene 2)Libretto: Henri Meilhac & Philippe Gille

6.Duet (Manon/des Grieux): “Toi! Vous!" / “Oui, c'est moi!" - “N'est-ce plus ma main" - [8'05]

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)IolantaLibretto: Modest Tchaikovsky

7.No. 7 Duet (Iolanta/Vodemon): “Tvoyo mol?an'ye neponyatno" - [10'03]

Federico Moreno Torroba (1891-1982)Luisa Fernanda (Act III)Libretto: Federico Romero & Guillermo Fernandez Shaw

8.No. 13 Duet (Luisa Fernanda/Javier): “!Callate corazon!" - [5'28]

音響技術 (1/8/2007) Author: 披頭

頂級歌劇二重唱組合 Anna Netrebko 與 Rolando Villazon

我第一次接觸這兩位歌劇明星是他們的「茶花女」DVD,而且立即便像全世界的歌劇迷一樣迷上了他們,更同意大部分樂評家說他們是當今之世歌劇界最佳的金童玉女。

Anna Netrebko與Rolando Villazon吸引人的地方不單是他們的唱功,還有他們充滿時代感的造型,單是外型,他們完全是現代型男美女,怎樣有也不像個「老倌」,而且他們的表演方式亦緊貼時代步伐,絕不樣板,我相信這是他們特別受歡迎的最重要原因。

在這套雙LP特輯中,他們選了最受歡迎的二重唱,包括、、、、…‥等等。他們的唱功足無可置疑的,第一首「0 soave fanciulla,o dolce viso」,來自中,男女主角暫別,二人雖是初相識,但已互相傾慕,他們把有點依依不拾的心情演繹得十分動人,Netrebko最後一個高音C,輕而易舉地唱下去,環要用輕聲,去表達一個柔弱的少女。這樣的功力表演,全碟中俯拾皆足。

老實說,我看「茶花女」時,對男主角Villazon的熱衷是不及 Netrebko的,可能是他的表現不能像Netrebko那樣懾人心魄。不過 「茶花女」本就是給女高音盡情表演的,而聽純音樂沒有了視覺影響,才發覺Villazon實在也能在當今新進男高音中鶴立雞群。所以兩人的合作堪稱完美,可能是足本世紀超級歌劇明星的第一對。

Lp的製作由Clearaudio負責,質素不用懷疑了。不過這套LP把原本只需一張黑膠的內容,分散到兩張來印製,雖然增加換碟的次數,但對音質肯定更有正面作用。

HI FI REVIEW (1/5/2007) Author: 劉志剛

Anna Netrebko & Rolando Villazon : Duets

Clearaudio與DGG關係好,上次《茶花女》歌劇和Netrebko唱當中「折子戲」的LP都是Clearaudio發行的。今次七十一分鐘的CD「變身」雙LP,每一面是兩首二重唱;講究的LP迷必不會嫌貴,更不會怕「轉side麻煩」。大家更關注聲音表現吧?

在我的系統上,LP明顯熱情得多!借用尼爾遜的形容,更「肉緊纏綿」,Netrebko的「磁力攝力」更巨大,「激情溫度」更高更火燙!

Clearaudio的重磅LP質量高,絕少會有炒魷魚的情況出現;據說是製作唱片的Vinyl黑膠材料是有記憶特性的,Clearaudio把每一張等候冷卻的唱片都用特製的平直鋁架加壓,放置48小時,直至完全冷卻為止,所以每一張Clearaudio唱片都不會是魷魚片。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=4776629

最後修改時間: 2014-05-26 14:57:31 - #29395 [georgefwy1977], 14-05-26 14:53

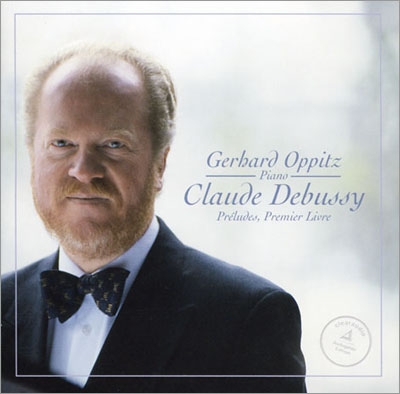

GERHARD OPPITZ

CLAUDE DEBUSSY: PRELUDES, PREMIER LIVE [CD]

Number: CD 43043

Label: CLEARAUDIO

世界著名鋼琴家,殿堂級藝術演奏師 Gerhard Oppitz (奧必茲),雖然他獻身表演在20紀名家作品中,但他最終是浪漫古典作品之熱愛者。彈奏Beethoven與Brahms均感受到他大師級風範,水準一流。他向Beethoven鋼琴奏鳴曲全集錄音之偉大計畫,步向其師Wilhelm Kempff的後塵已表現出他的音樂抱負。

奧必茲在鋼琴上之成就非常高,各大小世界性音樂公司也要求推出其演奏作品,德國發燒品牌Clearaudio有幸獲得其最新錄音,他首度錄製Debussy鋼琴前奏曲作品之中12曲,這是眾多八級以上鋼琴作品中比較困難的。 前DGG著名錄音工程師Heinz Wildhagen錄出奧必茲 的個性,也把Debussy之作品風韻盡現。

HI FI REVIEW (1/8/2008) Author: 韓拔

德布西 :前奏曲之第一冊

這是德國唱盤名牌Clearaudio自家的錄音,留意在規格上這是理所當然的AAD製作,跟LP版同步發行。毫無疑問,這是自去年的Sony/VoIodos/李斯特/SA-CD後筆者聽過最靚的鋼琴錄音。Clearaudio大老闆Peter Suchy這回請來已退休的前DG錄音工程師Heinz Wildhagen操刀,此君過往在DG的經典大作賓在不少,包括Pollini的蕭邦練習曲 (1972年)和Wunderlich的舒伯特《美麗的磨坊少女》(1966年)。為了表揚Wildhagen的重出江湖,Clearaudio將他過往的DG名作一一復活,並以180g的黑膠再版。這片德布西 CD全長只有44分鐘,分明是走Hi-Fi牌子的「貴精不貴多」路線。

1953年出生的德國鋼琴家Oppitz是Wilhelm Kempff的高徒。筆者首次接觸他的名字是二十多年前DG的一張巴赫碟,內容是寫給多架「鋼琴」的協奏曲,記得封照上的陣容就有Frantz、Eschenbach、Oppitz和前西德總理Helmut Schmidt。往後的幾年,Oppitz有跟DG灌錄過一張貝多芬奏鳴曲碟,但他的全套奏鳴曲集則是Hannsler Classics為他錄的。在90年代,他那些好評如潮的布拉姆斯和李斯特作品集都是來自RCA的手筆。近年他專注學教和辦音樂會,在錄音界沉寂了好幾年,現在喜見他重出江湖,實在是樂迷的一大喜訊。其實這也是Clearaudio的大喜訊,作為一間Hi Fi公司,他們終於能請到一位首屆一指的演奏家跟他們合作了 - 不必再單sell錄音質素,請一些無名氏演奏家來客串。Oppitz在本碟中展現其非凡的琴技,作風一如往日,穩健而高雅,漢堡Steinway的琴音飽滿,觸鍵紮實,雄渾有勁。加上橫掃一切的無敵音效,令本碟立即成為筆者唱片架上不能或缺的參考版本之一。老實說,如果閣下的揚聲器不是全音域的話,就真是浪費了本錄音。印刷上,筆者發現了一個小瑕疵;第一首前奏曲名為Danseuses de Delphes(《特爾斐的舞者》),製作人 (至少)三度將danseuses一字誤串成 danceuses。我現在只是在盼望何時才能夠聽到原班人馬的前奏曲第二冊(或更多的Oppitz/Clearaudio錄音)!

音響技術 (1/5/2008) Author: Simon

充滿想像力的德布西鋼琴曲

Gerbard Oppitz – Claude Debussy: Preludes, Premier Live

德布西(Claude Debussy 1862-1918)足印象派音樂的代表,自他以後雖然並沒有明顯的後繼者,但他的出現是表示了浪漫派音樂時代的結束。在巴黎音樂學院求學時期,他已常用革新的和聲,縱使當時保守派的教授們並不認同,德布西已開創了一個全新的作曲路向。德氏的音樂深受象徵派大詩人馬拉芙(Mallarme Stephane 1871-1945)的影響,他根據其象徵詩《牧神的午後》寫下了名誦千古的《牧神的午後前奏曲》(Prelude a L'apre-midi d' un fanne)。德布西的音樂很難用言語來形容,因為其間包含了作者無限神秘的色彩與詩意,其作品是優雅精緻,保存了法國的古典精神。

若要充份發揮印象主義的精神和力量,德布西的鋼琴作品比其管弦樂史具感染力。他在1910年至1912年間曾為鋼琴而作了兩集前奏曲(Preludes),每集12曲,一共是24曲,這24首前奏曲均有標題。這張由德籍鋼琴家Gerbard Oppitz演繹的《德布西鋼琴前奏曲集》(Claude Debussy : Preludes,Premier Live)收錄了第一集的12首樂曲。Gerbard Oppitz於1953年出生於巴伐利亞的弗勞恩瑙 (Frauenau),他5歲開始習琴,12歲便公開演奏莫扎特的鋼琴協奏曲,更於1977年獲魯賓斯坦鋼琴比賽(Arthur Rubinstein Competition)冠軍。Gerbard Oppitz的主要興趣是古典浪漫主義,對貝多芬、莫扎特和布拉姆斯等的作品都有獨特的詮釋。他的德布西是充滿想像力,其出色的觸鍵和踏板處理使到鋼琴音色綻放萬千色彩,他對輕重變化的處理,就如應用了明暗對比法,把每一段樂曲的神韻細膩纖巧的刻畫出來;德布西那像光影般不斷搖動的意境被絲絲入扣的展現,其技術表現更是無懈可擊。這張專輯有一種能深深地吸引你去聽下去的魅力,你聽過便知我所言非虛!

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=CD%2043043

最後修改時間: 2014-05-26 14:53:46 - #29394 [georgefwy1977], 14-05-26 14:49

MISCHA MAIKY & PAVEL GILILOV

Meditation (180g HQ vinyl, gatefold sleeve, LP) [LP-VINYL]

SIDE A:

1. J. S. BACH Meditation (Ave Maria)

2. G. F. HAENDEL Larghetto

3. J.-B. LULLY Gavotte

4. C. W. GLUCK Melodie

5. F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY Lied Ohne Worte op. 109

6. F. CHOPIN Prelude

7. J. BRAHMS Wiegenlied

SIDE B:

1. R. SCHUMANN Traumerei

2. G. FAURE Apres Un Reve

3. C. SAINT-SAENS Le Cygne

4. M. RAVEL Habanera

5. S. RACHMANINOV Vocalise

6. F. KREISLER Liebesleid

HI FI REVIEW (1/10/2008) Author: 劉志剛

最新五款Clearaudio LP … 3/5

Clearaudio LP 往往今人直接聯想到DGG復刻盤。這個關連的「中間人」,是錄音師Heinz Wildhagen。

1951年,德國有唱片公司開始生產LP當然是DGG啦。由那年起,Wildhagen便在DGG任職錄音師,直至 1982年離開。

在Ciearaudio的Peter Suchy游說下,Wildhagen在 2004年加盟Ciearaudio唱片部。同年,Ciearaudio即得到 DGG同意,前者可使用DGG的original analog母帶去進行 LP復刻工程!

Ciearaudio開始印LP已是上世紀八零年代中,是「遲」;但以「站在巨人的肩膀上」做起步點,亦非壞事。他們精心改裝一台Neumann VMS 80(母盤cutting machine),是該公司LP好聲的「公開的秘密」。做母盤的 Laquers,則從日本進口最佳材料。不過Peter Suchy承認,Clearaudio LP去到真正頂級水平,是自Heinz Wildhagen加盟之後。

由於其工作資歷,Wildhagen親自主理的和「當時在場」的DGG錄音超過三千個項目(三十一年間走遍世界各地工作)。因此Suchy與Wildhagen共同挑選的DG錄音(出「再版LP」)首重視「靚聲」,倘若Wildhagen有份參與的製作又優先考慮。基於Wildhagen的第一身經驗(多少會記得當年的「現場聲」),Suchy在聆聽test pressing時十分重視 Wildhagen的意見。事實上,Wildhagen己多次「退了又退」不同的test pressing,製版技師要重頭做過,直至 Wildhaqen滿意。

Suchy:「除了Wildhaqen本人,誰更有資格去說 Wildhaqen做的錄音的remasters聲音準不準確?!其他人缺乏這個 "真實、原本的聲音"的認知,他們只能說『我喜歡/我不喜歡』!」

部份Clearaudio LP的remastering工作,由經驗豐富的 wilfried Zahn負責。

Meditation

Maisky, Gililov

今時今日,Mishca Maisky儼然大提琴小曲王。不是嗎,他在DG己先後推出過以作曲家為專題的小曲CD:舒伯特、孟德爾遜、布拉姆斯和拉赫曼尼諾夫的。而灌錄於1987年的Meditation,應是Maisky的首張小曲集;也是我最欣賞的一張!

它的靚曲多,錄音靚(錄音師是此時為DG freelancing的WiIdhagen);兼且,那時期的Maisky,是個沒今日這麼 self-conscious的藝術家。換言之,當年的他,拉Faure時是較多Faure較少Maisky,拉聖桑時是較多聖桑較少 Maisky !

這小曲集是初為人父的Maisky獻給愛女的搖籃曲。這兒的選曲都是較慢的、充滿「氣氛」的。我每次聽都不會睡著了,而是處於一種平靜的、與世無爭的寧證心理狀態中。

Maisky說他半生人一直演奏40-50首這樣的小品曲,但潮流不「興」開一場「小品專場」concert,因此他只能在 encore時才公開拉這些小品(事實上,上述四張「作曲家專題」CD都以篇幅較大的奏鳴曲撐場面)。Maisky叫這些小品做showpieces:「一般人稱電光火石的炫技曲做 showpiece,但最能show大提琴優點的,是這類歌唱的、表情豐富的旋律。」

特別的是,Maisky拉的稿本都是他從前蘇聯帶出來的,改編/移植者佚名。

對了,這兒選奏的,大部份不是原創給大提琴演奏的音樂;所以才涉及改編/移植。Maisky又「別開生面」的把原來的標題改了,樂迷一不小心,會給弄糊塗呢!像 "Meditation"其實是巴赫-古諾的《聖母頌》,"MeIodie"原來是Gluck《Orphee》裏的Dance of the Blessed Spirits?

全碟唯「二」原創給大提琴的音樂,是聖桑的《天鵝》,和孟德爾遜《無詞歌》作品編號109。對於許多改編與移植的曲子,Maisky毫不諱言:「比原著優秀」!

是否「更優秀」見仁見智,亦不重要。重要是:這LP動聽到暈!

AV Magazine (6/9/2008) Author: Mak Klaus

Clearaudio x DGG 180克頂級發燒唱片

俄國大提琴家Mischa Maisky在20年前於DGG廠牌灌錄了此專集,是一張享譽古典界多年的精彩兼發燒錄音。鋼琴樂手Pavel Gililov伴奏,Maisky藉著多首旋律醉人的優美小品曲,重新改編演奏,加上超凡細膩的拉奏技術和真摯動人的投入情感,今演奏效果美不勝收。13首小品都擁有無以復加的悅耳動聽性,Maisky藉此獻給心愛的女兒Li Li B作為深情的搖籃曲,柔美細膩琴聲迷人,他將音樂中最微細的表現盡都描繪得絲絲入扣。此錄音在1990年以CD出版以來,深受古典樂迷推崇,亦獲得中外的評論高度評價,至今他創下個人唱片銷售的最佳成績,名聲響透全世界,是提琴類發燒友「人手一張」的古典收藏。

此碟的原錄音是DGG當年最優秀的錄音師Heine Wildhagen所錄製,Clearaudio特別在德國DGG總部拿來原始母帶,以最嚴謹的製作處理180克黑膠唱片,將此經典傑作錄音呈獻給黑膠唱片發燒友。整張LP的音響效果,充份將Maisky的18世紀Mantagnana古董名琴的醉人松香味,完美動人地展現出來,演奏表現充滿質感和燦爛的技巧,加上輕柔絕美的鋼琴伴奏。和現場真實無比的空間感,令樂韻詩意細緻無限流露,音響效果臻達最頂尖發燒級數!

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=4777637

最後修改時間: 2014-05-26 14:50:02 - #29393 [georgefwy1977], 14-05-26 14:46

CLAUDIO ABBADO, LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

IGOR STRAVINSKY: THE FIREBIRD (180G LP) [LP-VINYL]

1972年錄音,阿巴多指揮倫敦交響演出史特拉汶斯基火鳥。這錄音曾獲英國企鵝評鑑為三星帶花的最高肯定,自發行以來就登上經典崇高的地位。

AV Magazine (10/10/2008) Author: Mak Klaus

卓越之作 Clearaudio 3張DGG黑膠天碟

在黑膠唱片市場,每有不同版本選擇,尤其在古典音樂範疇中,時常會聽到某些人只推崇舊版,好聲程度達天價級數,以筆者愚見,賣舊版和二手黑膠要付出天碟級價格的是商業行為,手法各式其式,看官最緊要認真認知,相互比較,結案陳詞後便會清楚「心頭好」價值的尺度,從而作出理智的選擇,才會買得開心聽得賞心。

於筆者而言,買一手碟最為放心,尤其是某些國際級名廠製作,每有超乎碟價的出品。就以德國著名的硬件製造商Clearaudio為例,模擬名器製成品完全是匠心獨運的科技與藝術結晶,價值連城,一般發燒友如筆者,只能渴望擁有,反觀Clearaudio主理人Mr. Suchy,鍾愛音樂程度也達頂尖發燒級數,所以才另外成立軟件部門,製作超卓優越的軟件,以供過百萬名器作測試用,與此同時,反正跟DGG關係良好,所以便要求DGG提供罕有名演錄音模擬原母帶,作重新製作180克黑膠唱片,經過全程嚴謹監控至壓碟,為全球黑膠發燒友提供最優良的古典錄音。

Clearaudio出版LP,向來貴精不貴多,由老卡和Anne-Sophie Mutter演奏的《貝多芬小奏》以至阿卡度名琴名演的《鬼爪》雙碟,皆含發燒友如獲至寶,另外一張《偉大的大師 ─ 鋼琴小品曲集》,更由Suchy父子三人合力選輯監製。

事實上,同期從德國空運到港的Clearaudio新黑膠不只三款,行貨特別貼有兩吋直徑大的圓形標貼,黑底金字式樣,標名「clearaudio Audiophile Edition 180g」字樣,全程德國印製,由Decca總混音工程師Wilfried Zahn為每個模擬母帶重新製版,音響效果卓越一流。

Igor Stravinsky: The Firebird

1972年錄音的阿巴度指揮倫敦交響演出史特拉汶斯基《火鳥》,曾獲英國企鵝評鑑為三星帶花的最高肯定,地位經典崇高,是一張令發燒友和古典樂迷心悅誠服之「描繪性」強傑作,錄音立體感一流。

HI FI REVIEW (1/10/2008) Author: 劉志剛

最新五款Clearaudio LP … 2/5

Clearaudio LP 往往今人直接聯想到DGG復刻盤。這個關連的「中間人」,是錄音師Heinz Wildhagen。

1951年,德國有唱片公司開始生產LP當然是DGG啦。由那年起,Wildhagen便在DGG任職錄音師,直至 1982年離開。

在Ciearaudio的Peter Suchy游說下,Wildhagen在 2004年加盟Ciearaudio唱片部。同年,Ciearaudio即得到 DGG同意,前者可使用DGG的original analog母帶去進行 LP復刻工程!

Ciearaudio開始印LP已是上世紀八零年代中,是「遲」;但以「站在巨人的肩膀上」做起步點,亦非壞事。他們精心改裝一台Neumann VMS 80(母盤cutting machine),是該公司LP好聲的「公開的秘密」。做母盤的 Laquers,則從日本進口最佳材料。不過Peter Suchy承認,Clearaudio LP去到真正頂級水平,是自Heinz Wildhagen加盟之後。

由於其工作資歷,Wildhagen親自主理的和「當時在場」的DGG錄音超過三千個項目(三十一年間走遍世界各地工作)。因此Suchy與Wildhagen共同挑選的DG錄音(出「再版LP」)首重視「靚聲」,倘若Wildhagen有份參與的製作又優先考慮。基於Wildhagen的第一身經驗(多少會記得當年的「現場聲」),Suchy在聆聽test pressing時十分重視 Wildhagen的意見。事實上,Wildhagen己多次「退了又退」不同的test pressing,製版技師要重頭做過,直至 Wildhaqen滿意。

Suchy:「除了Wildhaqen本人,誰更有資格去說 Wildhaqen做的錄音的remasters聲音準不準確?!其他人缺乏這個 "真實、原本的聲音"的認知,他們只能說『我喜歡/我不喜歡』!」

部份Clearaudio LP的remastering工作,由經驗豐富的 wilfried Zahn負責。

史達拉汶斯基:火烏 (1919),紙牌遊戲 (1936)

阿巴度指揮倫敦交響樂團

阿巴度指揮Stravinsky音樂不算特別有名,但正如他指揮的許多唱片一樣,日子越久越顯出其歷久常新的鮮味。大概是他的藝術integrity,令阿巴度成為令人心悅誠服的指揮家。這唱片逾三十年歷史(我純指錄音年份),聽來像剛在眼前發生般感受鮮烈。

《火鳥》由阿巴度「維也納時代」一起唸指揮系的同學 Rainer Brock監製,Michael Gray錄音,期時Heinz Wildhagen也在場。這個錄音向來好口碑(《企鵝》三星),Clearaudio虔製的這LP很骨子的展現了LSO的生猛活力和聲音的光鮮。既然是這樣,我倒想花點筆墨介紹較受忽略的《紙牌遊戲》。看官請不要只識認得《火鳥》、《春之祭》和《彼得魯什卡》就心滿意足,開拓自己的曲目範疇,是保持心境青春的好方法!

史達拉汶斯基早在1920年代己構想到一齣舞蹈員打扮成紙牌(啤牌)的ballet,他很熱衷玩紙牌,尤其poker。他卻不會貿然動筆……他等人委約 (付錢)。卒之,到了 1936年,巴蘭欽的新成立的American Ballet向史氏發出委約。翌年,由作曲家親自指揮,在紐約大都會歌劇院首演。

芭蕾的角色都是poker遊戲裹最重要的牌,幾個玩家為得到這些牌而爭持。這芭蕾分三局牌(3 Deals)而不是三幕 (3 Acts)!每一局牌都因為Joker的介入而越形複雜…

本來史達拉汶斯基希望跟Cocteau合作,但後者似乎對跟史氏合寫scenario不感興趣 ,於是史氏逐找兒子Theodore的友人M. MeIaieff協助完成。

像《火鳥》組曲的配器一樣,《紙牌遊戲》採雙木管制,另兩支小號、三支長號、四支圓號和一支低音號 (tuba),當然還有絃樂和敲擊。這錄音很富立體感,阿巴度的詮釋「描繪性」強。單為了聽這「三局芭蕾」,我都鼓勵LP友買本碟。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=2530537

最後修改時間: 2014-05-26 14:47:09 - #29392 [georgefwy1977], 14-05-26 14:22

RAFAEL KUBELIK, BERLINER PHILHARMONIKER

DVORAK: SYM NO.9 FROM THE NEW WORLD (180G LP) [LP-VINYL]

Dvorak一生中留下九部重要的交響曲作品,各種樂器的特性,組合運用方面均被他充分地發揮。這部作品是他對於美國“新大陸”所生之印象體現,曲中帶點黑人靈歌與印第安民謠。這1972年Kubelik指揮柏林愛樂管絃樂團企鵝三星唱片絕跡市面多年,是一張不可多得,值得收藏之名盤。

AV Magazine (10/10/2008) Author: Mak Klaus

卓越之作 Clearaudio 3張DGG黑膠天碟

在黑膠唱片市場,每有不同版本選擇,尤其在古典音樂範疇中,時常會聽到某些人只推崇舊版,好聲程度達天價級數,以筆者愚見,賣舊版和二手黑膠要付出天碟級價格的是商業行為,手法各式其式,看官最緊要認真認知,相互比較,結案陳詞後便會清楚「心頭好」價值的尺度,從而作出理智的選擇,才會買得開心聽得賞心。

於筆者而言,買一手碟最為放心,尤其是某些國際級名廠製作,每有超乎碟價的出品。就以德國著名的硬件製造商Clearaudio為例,模擬名器製成品完全是匠心獨運的科技與藝術結晶,價值連城,一般發燒友如筆者,只能渴望擁有,反觀Clearaudio主理人Mr. Suchy,鍾愛音樂程度也達頂尖發燒級數,所以才另外成立軟件部門,製作超卓優越的軟件,以供過百萬名器作測試用,與此同時,反正跟DGG關係良好,所以便要求DGG提供罕有名演錄音模擬原母帶,作重新製作180克黑膠唱片,經過全程嚴謹監控至壓碟,為全球黑膠發燒友提供最優良的古典錄音。

Clearaudio出版LP,向來貴精不貴多,由老卡和Anne-Sophie Mutter演奏的《貝多芬小奏》以至阿卡度名琴名演的《鬼爪》雙碟,皆含發燒友如獲至寶,另外一張《偉大的大師 ─ 鋼琴小品曲集》,更由Suchy父子三人合力選輯監製。

事實上,同期從德國空運到港的Clearaudio新黑膠不只三款,行貨特別貼有兩吋直徑大的圓形標貼,黑底金字式樣,標名「clearaudio Audiophile Edition 180g」字樣,全程德國印製,由Decca總混音工程師Wilfried Zahn為每個模擬母帶重新製版,音響效果卓越一流。

德伏扎克: 第九交響曲《新世界》

1972年6月,庫貝力克領導柏林愛樂樂團在柏林錄製的《新世界》充滿著平易近人的民謠風格,旋律極為優美動聽,樂團演奏精準雄偉,各種樂器的特性,組合運用方面發揮淋漓盡致,是一張不可多得的傳奇錄音,值得收藏之名盤。

HI FI REVIEW (1/10/2008) Author: 劉志剛

最新五款Clearaudio LP … 1/5

Clearaudio LP 往往今人直接聯想到DGG復刻盤。這個關連的「中間人」,是錄音師Heinz Wildhagen。

1951年,德國有唱片公司開始生產LP當然是DGG啦。由那年起,Wildhagen便在DGG任職錄音師,直至 1982年離開。

在Ciearaudio的Peter Suchy游說下,Wildhagen在 2004年加盟Ciearaudio唱片部。同年,Ciearaudio即得到 DGG同意,前者可使用DGG的original analog母帶去進行 LP復刻工程!

Ciearaudio開始印LP已是上世紀八零年代中,是「遲」;但以「站在巨人的肩膀上」做起步點,亦非壞事。他們精心改裝一台Neumann VMS 80(母盤cutting machine),是該公司LP好聲的「公開的秘密」。做母盤的 Laquers,則從日本進口最佳材料。不過Peter Suchy承認,Clearaudio LP去到真正頂級水平,是自Heinz Wildhagen加盟之後。

由於其工作資歷,Wildhagen親自主理的和「當時在場」的DGG錄音超過三千個項目(三十一年間走遍世界各地工作)。因此Suchy與Wildhagen共同挑選的DG錄音(出「再版LP」)首重視「靚聲」,倘若Wildhagen有份參與的製作又優先考慮。基於Wildhagen的第一身經驗(多少會記得當年的「現場聲」),Suchy在聆聽test pressing時十分重視 Wildhagen的意見。事實上,Wildhagen己多次「退了又退」不同的test pressing,製版技師要重頭做過,直至 Wildhaqen滿意。

Suchy:「除了Wildhaqen本人,誰更有資格去說 Wildhaqen做的錄音的remasters聲音準不準確?!其他人缺乏這個 "真實、原本的聲音"的認知,他們只能說『我喜歡/我不喜歡』!」

部份Clearaudio LP的remastering工作,由經驗豐富的 wilfried Zahn負責。

德伏扎克:第九交響曲「新世界」

庫貝力克指拉柏林愛樂樂愛團

這個錄音出名得有如C. Kleiber的具五。演奏是無出其右的精準雄偉,演譯充滿organic自發性,剛柔俱備而「剛」稍佔上風。錄音以那個年代的標準,是一等一。像「新世界」這樣著名的作品,你可以同時喜歡甲乙丙丁不同版本,但相信庫貝力克的,定是你其中一件favorite吧?

這LP的聲底肯定比"The Originals"版CD暖些、厚潤些,也有更自然的bloom的美態。喜歡蒐集好聲「名盤」的 LP友,一定不要過這一張啊。錄音資料: 1972年6月,柏林耶穌基督教堂,錄音師Heinz WiIdhagen;錄音監製Hans Weber

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=2530415

最後修改時間: 2014-05-26 14:22:34 - #29391 [georgefwy1977], 14-05-26 14:19

MONIQUE HAAS & PAUL PARAY, ORCHESTRE NATIONAL PARIS

RAVEL: PIANO CONCERTOS IN G MAJOR AND IN D MAJOR (180G LP) [LP-VINYL]

Monique Haas 1909年出生,在有生之年最少錄下14張CD,這位嬌小、氣質高雅,有著甜美笑容的女鋼琴家實力確實不容小覷。師承Lazar Levy,她的流暢溫婉又被視為過度保守的演出,完美且堅持地固守她的老師必須有自然而完整的呈現鋼琴旋律之音樂性。晚年和Paray的演出,因為閱歷的積累,在鋼琴協奏曲有更深刻催淚的表現,真的是很棒的演奏!重新感受以前的人所達到的境界,仰之彌高之餘,應該能讓我們更有能力去發覺和貼近現存的一些偉大人物,也許也像Haas一般被多數人遺忘。

HI FI REVIEW (1/1/2009) Author: 劉志剛

Ravel: 2 Piano Concertos - Monique Haas, Paul Paray

鋼琴聲晶瑩亮麗(不禁想起"Ciearaudio"一字),又有足夠的溫度和水份。樂隊部份也能表現出原錄音的一切優點 - 這是少有的DG l965年在巴黎做的錄音,效果?近示範級。簡言之,比起CD(DG4775353),這LP在音色和效果上有過之而無不及。Clearaudio揀這個錄音來再版,有眼光,亦幹得好。

更重要的是,這的確是很棒的演奏!因此,特將韓拔在評 CD時,對Haas的表揚節錄:「拉威爾的兩首協奏曲是Haas的首本戲,她技巧好不在話下,演譯上,她完全捨棄其他鋼琴家刻意經營的多愁善感的造型。Haas不標奇立異,音樂由始至終保持最清晰的骨幹。你也許會堂得她整體的演譯溫度偏冷,但決不能稱她為無情。

「聽左手協奏曲,你可以聽出她溫文、簡潔、內向的風格。跟Francios(她的後輩)一比就很明顯。Haas沒有 Francios的戲劇性,可是卻更富詩意。也更能表現出拉威爾流暢與典雅的一面(Haas的總演奏時間比Francios短了不止一分鐘)。套用一句老話:你聽她,會覺得作曲家的偉大,不是鋼琴家的偉大。」

除非你完全不沾LP,否則,這種演錄俱優的LP,你怎可能沒有?!

AV Magazine (10/10/2008) Author: Mak Klaus

卓越之作 Clearaudio 3張DGG黑膠天碟

在黑膠唱片市場,每有不同版本選擇,尤其在古典音樂範疇中,時常會聽到某些人只推崇舊版,好聲程度達天價級數,以筆者愚見,賣舊版和二手黑膠要付出天碟級價格的是商業行為,手法各式其式,看官最緊要認真認知,相互比較,結案陳詞後便會清楚「心頭好」價值的尺度,從而作出理智的選擇,才會買得開心聽得賞心。

於筆者而言,買一手碟最為放心,尤其是某些國際級名廠製作,每有超乎碟價的出品。就以德國著名的硬件製造商Clearaudio為例,模擬名器製成品完全是匠心獨運的科技與藝術結晶,價值連城,一般發燒友如筆者,只能渴望擁有,反觀Clearaudio主理人Mr. Suchy,鍾愛音樂程度也達頂尖發燒級數,所以才另外成立軟件部門,製作超卓優越的軟件,以供過百萬名器作測試用,與此同時,反正跟DGG關係良好,所以便要求DGG提供罕有名演錄音模擬原母帶,作重新製作180克黑膠唱片,經過全程嚴謹監控至壓碟,為全球黑膠發燒友提供最優良的古典錄音。

Clearaudio出版LP,向來貴精不貴多,由老卡和Anne-Sophie Mutter演奏的《貝多芬小奏》以至阿卡度名琴名演的《鬼爪》雙碟,皆含發燒友如獲至寶,另外一張《偉大的大師 ─ 鋼琴小品曲集》,更由Suchy父子三人合力選輯監製。

事實上,同期從德國空運到港的Clearaudio新黑膠不只三款,行貨特別貼有兩吋直徑大的圓形標貼,黑底金字式樣,標名「clearaudio Audiophile Edition 180g」字樣,全程德國印製,由Decca總混音工程師Wilfried Zahn為每個模擬母帶重新製版,音響效果卓越一流。

Ravel: Piano Concertos In G Major And in D Major

這是法國鋼琴名家Monique Haas和Paul Paray的名演(編號:138988),熱情洋溢的演奏充滿自然流暢的音樂感,溫婉氣息討人,呈現出完整的旋律音樂性,此錄音也今她在當年名揚歐陸,高雅靈巧琴奏餘韻悠長,是非常耐聽的優秀錄音。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=138988

最後修改時間: 2014-05-26 14:19:57 - #29390 [georgefwy1977], 14-05-26 14:16

Martha Argerich / Abbado, Berliner Philharmonic

Martha Argerich (瑪莎‧阿格麗希),Claudio Abbado (阿巴多)指揮Berliner Philharmoniker(柏林愛樂),演出Prokofiev: Concerto for Piano and Orchestra No. 3 C Major, Op.26 (普羅高菲夫C大調第三號鋼琴協奏曲,作品26) 和 Ravel concerto for piano and orchestra in G major (拉威爾鋼琴協奏曲)。Clearaudio 180g 唱片,Made in Germany。

HI FI REVIEW (1/3/2011) Author: 劉志剛

Clearaudio 兩張新LP

是次講一新一舊錄音。新的是2010年錄於Neumarkt的全ANALOG製作:結他演奏家Klaus Jackle演奏泰利加(Francisco Tarrega,1852-1909)的結他名曲。「舊」的是一張DG名盤:雅嘉莉殊彈奏拉威爾鋼琴協奏曲,及普羅歌菲夫第三鋼協;阿巴度指揮柏林愛樂。

Clearaudio的LP。低音比較修身是為特點;不是說「低音少」,而是身手矯捷。另一特點是高音清如水晶。從中低至中高則完全透明,沒自己的個性。從以上所述,像不像某個牌子的唱盤/唱頭的個性?

Heinz Wildhagen這名DG老臣,今天是Clearaudio LP製作部的靈魂人物。在上述DG錄音中,Wildhagen原來的身份是錄音師(「藝術監督」則是阿巴度在維也納唸指揮時的同窗Rainer Brock);在泰利加新碟中,Wildhagen負責錄音,而唱片監製則是Clearaudio的Peter Sachy。

雅嘉莉殊在這DG錄音中予我的印象,一直是coo1得有型,而這種「酷」跟作品個性?合到不得了。是次從 Clearaudio這180克黑膠中再次欣賞這兩個演奏,感受是從小楷coo1改為大楷COOL ---- COOL爆!

鋼琴聲部予我的感受其實沒太大改變,變得較多的倒是樂隊部份:從「卡拉揚的BPO」搖身一變,成了較後期的、約九零年代中後期「阿巴度時代」的BPO!都說「音響鍊」每一環節的改動,都會改變人們對一個音樂演出的印象;此話不假。換一條接線如是,唱片換一個「版」亦如是。

泰利加在生時被譽為「結他界的薩拉沙蒂」,可知他的技巧如何。而他的作品絕大部份是寫給自己演奏的,可知其技巧要求必不低。風格上,泰利加的作品充分反映了十九世紀下半葉的西班牙音樂美學觀;他住在巴塞隆拿時的朋友包括Albeniz,Granados,Turina和Pablo Casals。作品貴精不貴多:78首原創作品矣。最著名作品Recuerdos de la Alhambra,Capricho arabe(阿拉伯隨想曲),Gran Vals(大圓舞曲,Nokia電話全球廣告的廣告歌),Lagrima (淚,因思鄉與思念未婚妻而作)和Oremus(解"Let Us Pray",泰氏臨終前的天鵝之歌),本LP都選上了。

Miguel Llobet是泰氏的學生,泰氏其中一首作品叫 Preludio a Miquel Llobet。而最好玩的要算是Jota(十六首選曲中最長的一首),因為有「打鼓」效果;除了右手邊撥弦邊敲打面板的打法,還有扮snare drum的演奏技巧:左手將(低)E弦與A弦夾在一起,右手撥弄不能自由震顫的E弦,就能以像snare drum的聲音,替D,G,B,(高)E弦玩出的旋律和聲伴奏了!

這LP錄得太靚,靚到假若你不熟悉結他技巧,不知道有上述特別奏法,你會發誓:一定是有人打鼓,替Jackle伴奏!

最後修改時間: 2014-05-26 14:16:49 - #29389 [georgefwy1977], 14-05-26 14:13

Martha Argerich

Chopin: 24 Preludes Op.28 (蕭邦24首前奏曲)

Clearaudio為記念蕭邦誕生200年推出這別具意義的唱片。

1941年6日5日生於阿根廷Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯),上世紀起最重要鋼琴家之一,1955年開始拜師於Gulda,直至 Gulda也說出一句“青出於藍” “as there was really nothing that the girl couldn’t do. […] I didn’t know what I could teach her.” 1965她奪取了Warsaw International Chopin Competition (華沙蕭邦大賽),時值24歲也是她專注Chopin(蕭邦)作品的開始。1975秋始之時,她錄下這“激動人心”之蕭邦24首前奏曲,細聽之下,可感覺出她的自信心。

There are very few recordings of the 24 Preludes that have such a perfect combination of temperamental virtuosity and compelling artistic insight. Argerich has the technical equipment to do whatever she wishes with the music. Whether it is in the haunting, dark melancholy of No. 2 in A minor or the lightning turmoil of No. 16 in B flat minor, she is profoundly impressive. It is these sharp changes of mood that make the performance scintillatingly unpredictable.

HI FI REVIEW (1/5/2010) Author: 劉志剛

不好不介紹

今年「蕭邦年」,一切好的蕭邦錄音都有翻生的理由。MARTHA ARGERICH 的廿四首前奏曲OP.28 1975年DG錄音當然是值得復刻的好錄音。之前講過,CLEARAUDIO得到前DG錄音師HEINZ WILDHAGEN加盟,打理唱片部。HEINZ WILDHAGEN用他的關係把若干DG好料弄出來由CLEARAUDIO復刻,個別錄音更是WILDHAGEN昔日親手錄製的; MARTHA ARGERICH的蕭邦OP.28就是。

MARTHA ARGENCH從來不BUY「錄全集」的概念。跟許多個性派藝術家一樣,她只碰她「有感覺」的作品。因此她從不錄任何ETUDE;也不錄第一奏鳴曲;諧謹曲錄NO.2及3,不錄1和4。慶幸她對OP.28「有感覺」!

她演奏蕭邦,不是冷靜分析型,而是很憑直覺的;一下子情感便湧上來,碰翻調色板,一地色彩繽紛!她演奏 OP.28也是情緒多變的,這令她採用的TEMPO也比較大彈性。然而名家即是名家:她總能保持著一份包羅萬象的一體化連貫性。在某些人手底下,蕭邦造廿四首長短不一快慢沒樣式可循的小曲聽來有點神經質;在MARTHA ARGERICH手上,快慢作品的間隔交替彷彿有其邏輯性,張力的繃緊和鬆弛像波浪拍岸似的,聽來很「天然」。

OP.28的錄音監製是RAINER BROCK 阿巴度在維也納唸指揮時的同學。

1977年2月1日,MARTHA ARGERICH與HEINZ WILDHAGEN又入STUDIO,錄下蕭邦的升C小調前奏曲OP.45,和A FLAT PRELUDE OP. POST.同樣是貼心的性格派詮釋。

由WILDHAGEN親自監製的這張180克復刻,你有興趣乎?

AV MAGAZINE (2/4/2010) Author: MAK KLAUS

MARTHA ARGERICH 蕭邦24首前奏曲

著名的德國音響名牌CLEARAUDIO,在數年前與DG達成合作方案後,為這個德國古典音樂百年品牌出版了廿多張黑膠唱片,而且張張都份量十足。不論是演繹的權威性以至音樂的藝術性,都是極具代表性的。

德國製造

與此同時,CLEARAUDIO採用一貫的嚴謹製作方針來為這些嚴選的錄音,重新製作出版,以最優良的180克重新壓片,整過製造過程都是在德國境內進行,直接嚴管確保出品的質素。目的只是為了帶給富豪級的黑膠唱片發燒友「最合適的」優秀選擇。試問,CLEARAUDIO出產的黑膠唱盤以至針頭等附件,都不是便宜貨色,品質與價位成正比,拿甚麼唱片給動輒賣數十萬元的唱盤播放? CLEARAUDIO會說:「當然是我們出版的黑膠唱片啦!」再加上,大老闆至老闆仔都是音樂發燒友,他們日理萬機與科學家研製高尖級數的音饗器材與技術的同時,還能抽出時間來搞黑膠唱片的出版 (時間價值就軟硬件製作層面上的計算對比完全不成比例)。這完全是熱愛音樂的情操與執著,筆者意會得到的同時,亦不時推介其軟件出品,質素之高,每是預計之內,音樂口味便各有所好了,起碼識貨的讀者兼發燒友沒有錯失的便是。

鋼琴演奏天才

1941年出生於阿根廷的布宜諾斯艾利斯,是無可置疑的天生鋼琴演奏天才。4歲開演奏會,13歲隨父遷居歐洲,三年間她師從FEDERICA GULDA、AUTURO BENETTI-MICHELANGELI、NILKITA MAGALOFF、STEFAN ASKENASE等8位大師學習,琴藝進步得駕人。1957年,16歲的ARGERICH一口氣在數週間贏得里斯本國際大賽、布梭尼鋼琴大賽以及日內瓦大賽,三個都是國際性極具份量的鋼琴大賽,也因如此,她的超凡琴藝震撼整個世界,時至今日仍為人所津津樂道。她在翌年與DG簽下合約,由DG提供獎學金,讓她保持學習。3年後,她才在DG旗下出版第一張唱片:拉威爾的「水之嬉戲 」,期間仍跟隨另一大師STEFAN ASKENASE修習。1965佳再度回歸樂壇並輕取蕭邦鋼琴大賽的首獎。

音響效果極緻

這個1977年的DG錄音,在古典界以至發燒界俱令樂迷們推崇。這個蕭邦第廿八號作品錄音的最大魅力,在於ARGERICH的演奏掌握到罕有的優美即興性及火花。歡欣與頹喪、光彩與陰暗、痛苦與寧靜不斷交替出現,展現出原始樂貌的熾熱氣氛。急板速度快仍見鮮明條理,小行板速度淒涼格調表露無疑,快速如突如其來的奔流畫面,以至平緩速挺依舊清晰的抑揚變化等,表現精彩絕倫兼具說服力。這一張罕有的鋼琴錄音在CLEARAUDIO的高質素製作再版後,音樂與音響的效果同樣至臻最頂尖的極緻級數,實在難得。無論閣下是古典友或發燒友也好,玩得黑膠的朋友都應「人手一張」!

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=2530721

最後修改時間: 2014-05-26 14:13:46 - #29388 [georgefwy1977], 14-05-26 10:54

Alexandre Tharaud: AUTOGRAPH on ERATO

http://www.fanfaremag.com/content/view/54575/10270/

最後修改時間: 2014-05-26 10:54:27 - #29387 [georgefwy1977], 14-05-26 10:53

Philippe Jaroussky: PORPORA Arianna e Teseo... on ERATO

http://www.fanfaremag.com/content/view/54420/10270/

最後修改時間: 2014-05-26 10:53:26 - #29386 [georgefwy1977], 14-05-26 10:11

- #29385 [georgefwy1977], 14-05-26 10:09

- #29384 [georgefwy1977], 14-05-26 09:57

穆特:莫札特小提琴協奏曲最愛精選

Mozart:The Violin Concertos (Highlights)

製造商:JVC

XRCD編號:480674-1(XRCD24編碼處理)

為了紀念莫札特兩百五十週年冥誕,穆特錄製一系列莫札特小提琴作品專輯。

在這一張全新精選輯的錄音裡,穆特要帶給大家與二十多年前卡拉揚時期不一樣的莫札特。

穆特認為,現代小提琴家詮釋的莫札特缺乏優雅、純潔與端莊樸素的感覺,年輕音樂家對於莫札特作品的態度則過於輕忽,認為莫札特的作品太過簡單,沒有任何炫人的技術而不屑演出。「莫札特的作品就像X光一樣,可以穿透你的靈魂。」穆特說:透過莫札特的音樂,演奏者最真實的內在往往會無法抑制的完全曝露出來。

詮釋上,穆特追求的感覺就像唱片封面上所呈現的素雅、精緻、細膩但是不脫華麗的感覺。穆特在這張唱片還同時扮演了「領導者」的角色,沒有指揮,而是由樂團跟著她要的音樂風格與效果一起創造屬於穆特的莫札特。

最後修改時間: 2014-05-26 09:57:40 - #29383 [georgefwy1977], 14-05-26 09:56

韋瓦第 / 四季小提琴協奏曲

帕爾曼 / 倫敦愛樂管弦樂團

Vivaldi / The Four Seasons / Perlman / London Philharmonic Orchestra

製造商:JVC

CD編號:HIQXRCD25(XRCD24編碼處理)

留聲機雜誌:「帕爾曼在這裡採用的是非常具有個人色彩的詮釋方式,非常鮮明地將他個人的技藝帶進樂曲中。倫敦愛樂管弦樂團的演奏非常細膩,比起其他版本的音響來,要顯得更像室內樂般,也因此音樂也顯得更精緻。」

大部份的小提琴家在處理四季協奏曲時,多半會傾向其抒情和歌唱面,但是對於像帕爾曼這樣的超技演奏家,他卻是毫不鬆懈地,依照演奏最艱難協奏曲的規模,來處理這套樂曲。也因此在這份一九七六年的錄音,處處充滿了毫不放鬆,而是嚴陣以待的最高規格超技演奏。不像許多小提琴家是在自己演奏生涯較晚期才開始碰觸這套協奏曲,帕爾曼對待此曲的謹慎態度,讓他這份四季成為錄音史上最講究技巧完整度和執行面的一份演出。

同時帕爾曼也很清楚灌錄此曲的競爭者相當多,因此他非常用心地在斷句上下了很多功夫,力求與眾不同,讓人一聽就會發現其處理的差異。另外他也採用自己身兼指揮的方式,這也是帕爾曼眾多錄音中少數由他自己身兼指揮和獨奏的作品。而事實上他的指揮對此片扮演相當重要的影響,倫敦愛樂對他的獨奏有相當敏捷的反應,並且以明顯的起伏來回應帕爾曼在曲中所要做的超技式演奏,製造出那種凌厲的效果。

最後修改時間: 2014-05-26 09:56:16 - #29382 [georgefwy1977], 14-05-26 09:54

白遼士/ 幻想交響曲 / 伯恩斯坦 / 法國國家管弦樂團

Berlioz.Symphonie Fantastique / Bernsten / Orchestra National de France

製造商:JVC

CD編號:HIQXRCD14(XRCD24編碼處理)

幻想交響曲為法國交響音樂劃開了序幕,在這之前,並沒有法國人寫作如同貝多芬一樣份量的交響音樂,這首白遼士25歲時的作品,是他狂戀一位英國女演員後的心情寫照,但在交響曲中,他以標題式的描寫了主角服用鴉片後的狂亂心情,卻不知是否為他真實生活的寫照。這位他所狂戀的英國女演員,後來就嫁給他成為他的妻子。不同於貝多芬的交響曲,這首幻想交響曲卻是名符其實的標題音樂,在每個樂章之前,白遼士都加上了標題,詳細地描寫曲中的場景,分別是「夢幻、熱情」、「舞會」、「野外」、「向斷頭台前進」、「妖魔安息日的夜之夢」。

而其中每一段音樂則都都驅使著獨特的管弦樂法,以求表現出白遼士想像中的畫面。指揮家伯恩斯坦在二十世紀的名聲主要和他的形象大量出現在電視機發明後的嬰兒潮人口的面前有很大的關係,他是音樂史上第一位主持電視節目的指揮家,他主持的一系列古典音樂節目,讓許多美國人第一次接觸到古典音樂,推廣了古典音樂,也拓展了他的聲名。他的身份和知名度也讓他可以自由灌錄、指揮任何他想要探索的曲目,不用考慮票房因素。這份錄音是他在七※年代時的作品,當時他一系列地探討了白遼士的管弦音樂,是他對七○年代興起的白遼士狂熱的回應。

最後修改時間: 2014-05-26 09:54:56 - #29381 [georgefwy1977], 14-05-26 09:53

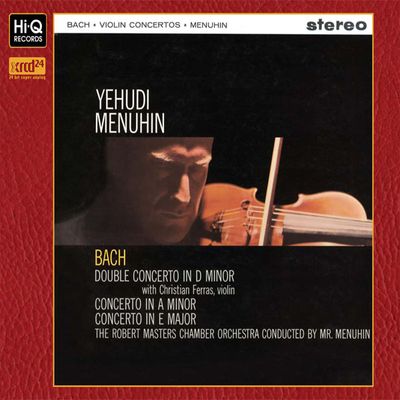

巴哈:小提琴協奏曲

BACH VIOLIN CONCERTOS

製造商:JVC

CD編號:HIQXRCD9

演奏者:YEHUDI MENUHIN曼紐因

Bath Festival Chamber Orchestra巴斯節慶室內樂團

★留聲機雜誌:「此輯中巴赫一曲的演奏,以任何標準來看,都是非常傑出的,那麼的清新-慢樂章中那種內斂卻又簡單地充滿說服力的演奏,加上不急不徐的終樂章演奏,宛如在演奏室內樂一樣。

曼紐因比起其他神童演奏家,他成名更早、在父母沒有提防的情形下,他也太早曝光和開始正式演奏的生涯,這讓他幾乎沒有喘息和正視自己身為一個平凡人內在需要的機會。這樣的被剝奪,讓他在成年後,一下子被迫要處理很多新的問題:音樂面的和現實面的。而這些問題在他中年後都逐漸開始影響到他的演奏,這在他的自傳中就一再提及,而他技巧的崩壞和問題,也紛紛在此時跟著浮現。

灌錄此曲時,曼紐因已經四十二歲,經歷過福特萬格勒、恩奈斯庫等一流大師給他的音樂洗禮,成長為一位思考獨立而迄巧成熟的完整提琴家。他在此曲中對那知名的旋律,處理得充滿高貴的氣質,而不會顯得浮濫煽情,給人低俗之嫌。這段處理也使他這份錄音自五八年以來,就成為最常被引用的名演。在這裡的是一份教人難忘的大師名演。曼紐因那始終無瑕的琴技、和充滿清新創意的弓法,總是給人新的啟示,為這位大師的音樂才份,留下最完美的見證。

最後修改時間: 2014-05-26 09:53:52 - 下一頁 (469.5 of 1936)

- 返回 ...

Wilhelm Furtwangler

BEETHOVEN: SYMPHONY NO.9 IN D MINOR OP.125 "CHORAL" [HQCD]

Number: RIPD-0003

Label: DREAM LIFE

日本Memory Tech 與 Toshiba EMI 開發,CD使用超純度樹脂物料(High Quality Polycarbonate Material)作塗層,這是用作生產LCD面板時的物料,碟芯以銀為主之高級特殊合金作為反射物料,這兩大特點有利於把鐳射光束更容易在那高通透及反射性物料當中準確地穿越拾音。

Recording: 30th May 1953

HI FI REVIEW (1/5/2009) Author: 劉志剛

貝多芬:第九交響曲

福特凡格勒指揮維也納愛樂樂團

I. Seefried(女高音),R. Anday(女低音) A. Dermota(男高音),P.Schoffler(男低音) 1953年5月30日維也納樂友協會「黃金大廳」單聲道實況錄音

DreamLife是個 「古董迷」又愛又恨的日本廠牌。愛它發行一些罕有的音樂會/歌劇錄像,恨它售價偏高。其賓 DreamLife也有出版CD,但在香港較少碰到,大概是「歷史性錄音」的牌子太多,唱片店的買手未必有錢到連叫價特別貴的DreamLife都「入埋」。

眼前這款「貝九」不但是正式登陸香港的頭一批HiQuality CD,而且是罕有的mono錄音HQCD,兼是傳奇的福特凡格勒指揮的「合唱」交響曲,相信即使不是福迷(甚至不是古典樂迷)也會想知它的音效如何。

首先得指出CD市場上的「老福指貝九」有十幾個選擇,這所謂「選擇」是不同的年月日演出(有的是商業錄音但更多是電台檔案甚至是私人的air-check);如果連同一年月日演出、不同公司的出品 (甚或同公司不同年份的transfers)一併計算,真不知道其數字了。而由於有市場需求,隨時會有「新選擇」出現 單是老福指維也納愛樂演出貝九,按團方的紀錄,就有52回之多!本碟收載的是最後一次: 1953/5/30的;我保留著的是1991年初版的「DG/維也納愛樂150週年版」編號4353252。曾聽過別的翻製,但覺得還是這張DG聲音最「正路」。

我覺得「正路」比「效果標青」重要。DreamLife這個製作,既是賣HQCD這個點子,其實也是個new transfer,所以靚了也不知哪個環節功勞較大。

背景噪音比DG版大,inner details也較多。音樂的「感受」比DG版明朗一點。由於背景嘶聲頗穩定,很快便可以「當聽晤到」、專心於音樂。

這個翻製最大好處是保持著恰當的聲部平衡度(所以屬「正路」)。不像Heifetz Xrcd:驟耳聽有許多前所未聞的內部細節,但平衡度歪曲,久聽會令人頭疼。本碟是「闊聲 mono碟」,對於初入門聽老福卻被靚stereo寵「壞」了的人,不啻為「可以接受」。

然而,在欣賞本碟之餘,我不禁一次又一次的想起馬其發在273期Page 69的一席話。他說,我們一班(老)樂迷早將平平實實的原版視為「音樂的實況」(given):「這就是這樣的」。如今新版似乎在「聽覺與畫面」上都作出了一定的「調整」,我們是否應該「否定」從前,認為今日(新版)才是錄音作品的「真身」呢?倘若是,那麼,他日出現「更好」的版本時,我們又應如何看待「誰是真身」這問題?

也不光是專業樂評人才會被這種事困擾,玩「版本」的樂迷何嘗不是被「版本」玩到??轉?

文案由日本福特凡格勒協會委員撰寫,詳細到像篇大學畢業論文,佩服。可是我日文水皮,……

最後一提這套CD之所以採用特別「高大」的包裝,皆因附送一本「縮水」的咸豐年場刊。但,不是這場1953/5/30的「貝九」的house programme。是52年的。

AV Magazine (6/3/2009) Author: Mak Klaus

「超罕珍稀」老褔貝九HQCD

意想不到的事情又在筆者身上發生。

在毫無預警的情況下,CNA唱片公司己從日本引進了Dreamlife Japan廠牌的第一張HQCD,日元售價為2,940,行貨零售應定價在10算以內,無聲無色地在市面見售,假若看官未看本文前己入手此碟,相信閣下是屬於真正第一線的發燒專家了。倘若看官一見本頁標題再見圖而立即向相熟的舖家預留此碟入手的話,亦無疑屬於一級發燒友。當然,看官在看畢本文後再決定入手與否,應是最理性行為,也無壞。

超罕珍稀

Dreamlife Japan是一所位於東京都專營古典老錄音的出版商,選材範圍大部分都是50午代的經典,由立體聲以至單聲道等錄音或演奏會,有很多款式都是大唱片公司沒有出版過或是遺失了的製作,所以成分珍貴。多年前,CNA唱片公司曾經引入了一系列現場音樂會的DVD,其中包括有Evgeny Marvinsky、David Oistrakh以至Martha Argerich等大師,配合日本版一貫的高水準製作,充分令本地的古典發燒友推祟。

老褔貝九HQCD

這套由Wilhelm Furtwangler指揮維也納管弦樂團的演出《貝多芬第九交響樂》,是與眾所周知的1953年5月31日版本,僅相差一天的5月30日現場錄音版本,也是Dreamlife Japan珍貴發現並且作世界性首次發行CD的製作,而這場錄音的時間是比31日的少足一分鐘有多,總時間為73分01秒。

Dreamlife Japan對於這個古典瑰寶的製作取向,完全沒有因為錄音屬單聲道時期的製作而求其重製出版,而是選用了日本大廠Memory Tech開發的 HQCD (Hi Quality CD)新製碟技術,來炮製此名盤。事實上,以High Quality Polycarbonate Material作碟外塗層和以含有銀成分的特殊合金作物料來壓制 CD的兩大特點下,令HQCD擁有更高的通透度和反射率,達到音樂場面更闊和音響效果更傳神的明顯效果,用來製作古典音樂效果最理想。說回本碟,編號為RlPD-00003的HQCD收錄了整場音樂會足本,卻以雙碟裝潢,DVD盒大小的厚身長紙盒包裝,原來,內附了一本跟DVD盒一樣大的當年場刊,44頁原型復刻,專紙印刷,全德文圖文並茂,完全是日本式最精良的高水評印刷製作,予人感覺極奇珍貴。此外,雙碟盒內還有一本34頁CD尺寸的小冊子解說,以日文為主,詳盡分析由,1937年至1954年演奏過的貝多芬第九,有記錄的13個版本資料,包括演奏時間的分別、日期、場面和出版過的碟編號等等等等。製作認真程度,徹底發燒。令筆者汗顏。

http://www.cnamusic.com/detail.asp?cat_no=RIPD-0003

最後修改時間: 2014-05-26 15:22:42